Parcourir par catégorie

- L'alimentation

- L'archéologie

- L'économie du patrimoine

- L'environnement

- La communauté

- La communication

- Le design

- Le patrimoine autochtone

- Le patrimoine des femmes

- Le patrimoine francophone

- Le patrimoine immatériel

- Le patrimoine médical

- Le patrimoine militaire

- Le patrimoine naturel

- Le patrimoine Noir

- Le patrimoine sportif

- Les arts et la créativité

- Les bâtiments et l'architecture

- Les objets culturels

- Les outils pour la conservation

- Les paysages culturels

- MonOntario

- Réutilisation adaptative

- Revoir le point de vue historique

Plus que des mots : pourquoi j’essaye d’apprendre la langue de mes ancêtres

La perte de notre langue

J’appartiens à la Première Nation chippewa de l’île Georgina, dans le Sud de l’Ontario. Mon peuple se donne le nom d’Anichinabé, qui se traduit littéralement par « bonne personne ». Notre langue est l’anishinaabemowin. Je ne la parle pas, alors que mon arrièregrand-mère et mes grands-parents la parlaient couramment. Ils étaient de fiers Anichinabés, mais n’ont pas transmis la langue. J’imagine qu’ils pensaient que leurs enfants auraient davantage de possibilités s’ils parlaient anglais. Je suppose que le racisme et les pressions pour s’assimiler peuvent également être mis en cause. Dans ses vieux jours, ma grand-mère a eu la douloureuse sensation de perdre sa langue. Elle est allée à l’université pour devenir instructrice certifiée d’anishinaabemowin. Durant sa soixante-dizaine, elle s’est mise à enseigner aux élèves de notre communauté.

Avec le recul, comme j’aurais aimé apprendre d’elle. Hélas, j’étais accaparé par ma carrière de journaliste et mon rôle de parent. Lorsque je lui rendais visite pendant l’été avec ses petits-enfants, elle leur chantait des comptines en anishinaabemowin. Elle leur montrait des oiseaux et des animaux. Piichi – rougegorge. Jidmoo – tamia. Mais les mots et les chants m’échappaient aussitôt dans l’avion. Quand elle est décédée, j’ai hérité d’un de ses dictionnaires d’ojibwé. Je me suis dit que ça serait utile pour écrire. Las, chercher une traduction en ojibwé pour expliquer les concepts intellectuels liés à l’indigénéité et la comprendre vraiment sont deux choses différentes.

C’est le rire qui a encore attisé ma soif. Les taquineries et les plaisanteries, tellement indissociables de notre culture, paraissaient plus riches lorsque notre peuple parlait anishinaabemowin. Ça a créé un vide dans mon cœur, ne pas parler ma langue maternelle. Et une seule personne était capable de combler ce vide.

Retour à l’école

Il y a dix-huit mois, j’ai décidé de commencer à fréquenter des cours libres d’anishinaabemowin au Native Canadian Centre de Toronto. Deux heures de cours deux fois par semaine. Quand je me suis présenté au premier cours, je connaissais quatre mots d’anishinaabemowin : Aaniin. Miigwech. Maa’iingan. Gookoosh.

Presque chaque Nish sait dire « bonjour » et « merci ». Je connais mon clan : « loup ». Et « cochon », ce que nous disaient nos grandsparents quand nous engloutissions notre nourriture trop vite.

Pendant ces premiers cours, quel embarras d’articuler ces sons peu familiers avec ma langue d’anglophone. Mais l’ancien Alex Jacobs nous a encouragés à nous présenter à la manière traditionnelle des Anichinabés, en nous situant par rapport à la terre et aux autres. J’ai récité mon nom, mon clan, mon peuple, ma patrie. « Aanakwadans ndizhinikaaz. Ma’iingan ndodem. Anishinaabe ndaaw. Toronto ndi’daa… »

En tant qu’apprenant d’une langue seconde, je trouve parfois l’anishinaabemowin difficile à saisir. Il est axé sur le verbe. En anishinaabemowin, il est possible d’exprimer une pensée complète à l’aide d’un seul verbe, en ajoutant des préfixes et des suffixes pour indiquer qui fait quoi à qui et quand. L’auteur anichinabé David Treuer suggère qu’une fois qu’on a fini de jouer avec, un verbe donné peut compter 4 000 formes différentes en anishinaabemowin.

Voici un autre casse-tête : il n’y a pas de pronoms « il/elle ». Plutôt que se focaliser sur le genre, la distinction majeure se fait entre maaba et maanda (qui se traduisent de manière imprécise par « animé » et « inanimé »). Les personnes et les animaux sont classés parmi les animés, tout comme certaines autres choses qu’un anglophone considère comme inanimées : une pierre, un tambour, une pipe, une marmite.

À mesure que je commence à déchiffrer le fonctionnement de l’anishinaabemowin, j’approfondis ma compréhension de la façon merveilleuse dont mes ancêtres percevaient et décrivaient notre monde. Et je me rends compte que le risque qu’elle disparaisse est grand.

Rester vivante

Malgré les efforts résolus de tant de gardiens de la langue et de linguistes qui préservent et enseignent les langues autochtones, ces dernières sont en déclin constant. Les raisons sont nombreuses, notamment la politique des pensionnats indiens du gouvernement du Canada, qui nous a privés, nous autres peuples autochtones, de nos langues en séparant les enfants de leur famille. En 2010, lorsque l’UNESCO réalise son enquête sur la vitalité des plus de 60 langues autochtones au Canada, elle conclut que seule une poignée d’entre elles – le cri, l’ojibwé, l’oji-cri, l’inuktitut et le déné – restent fortes et viables. La majorité de ces langues sont considérées comme « menacées ».

Tenace, l’anishinaabemowin tient bon, en partie parce qu’il est parlé dans toute la région des Grands Lacs aux É.-U., ainsi qu’en Ontario et au Manitoba. Dans le Sud de l’Ontario, cependant, le pourcentage de locuteurs de l’anishinaabemowin a chuté d’environ 60 p. 100 au cours des 20 dernières années, selon un récent sondage mené par la Nation anichinabée auprès de ses Premières Nations membres. La Commission de vérité et réconciliation a recommandé que les langues autochtones soient reconnues comme « une composante fondamentale et valorisée de la culture et de la société canadiennes ».

Dabaadendiziwin (Humilité)

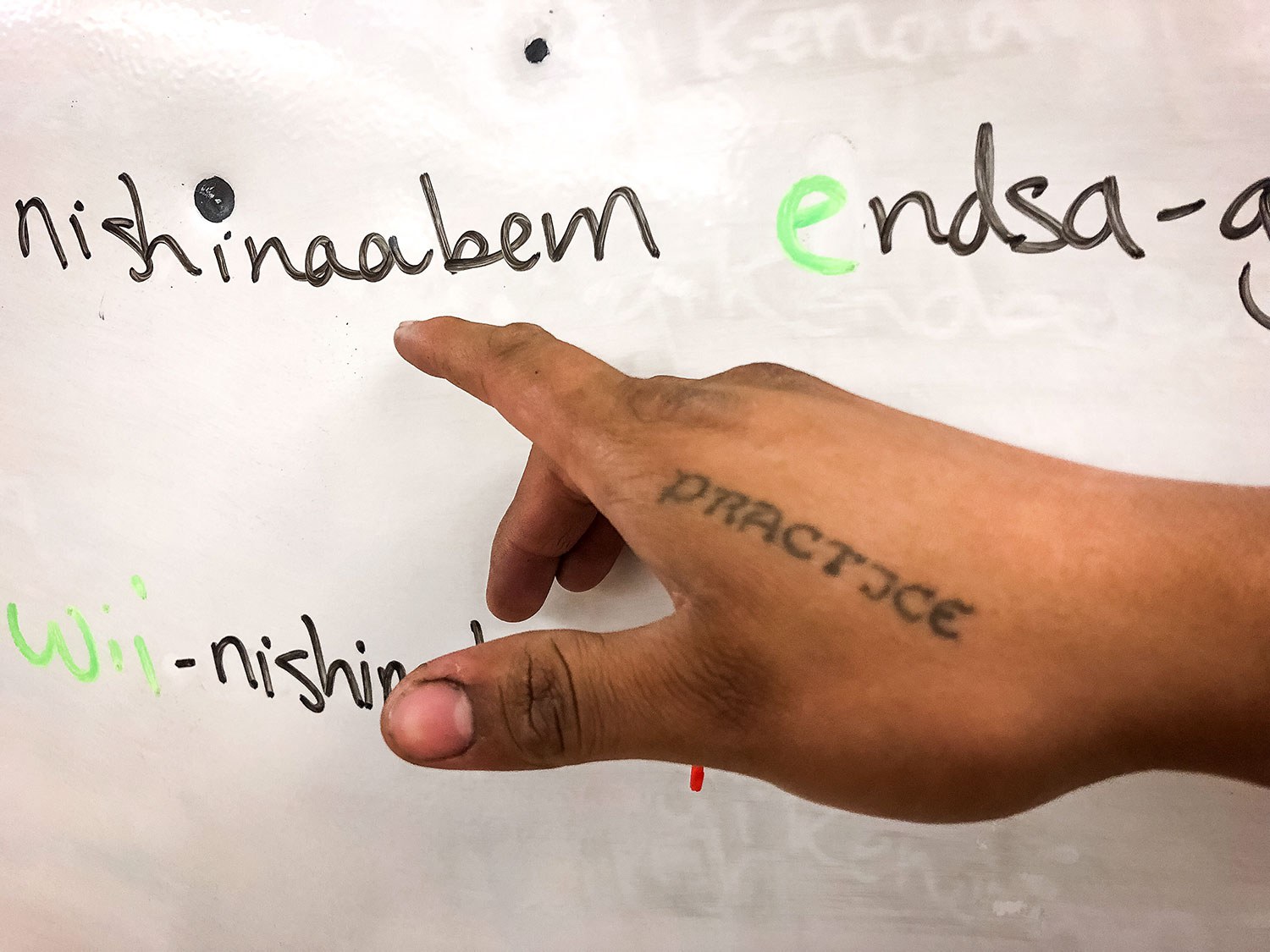

Mon professeur d’anishinaabemowin, Ninaatig, a les bras recouverts de tatouages, mais un mot tatoué sur sa main me parle tout particulièrement : « practice » (pratique). Honnêtement, je suis loin d’être un élève dévoué. Mon travail est exigeant, et je rate sans arrêt les cours. J’ai mis du temps à comprendre qu’il me fallait étudier à la maison si je voulais retenir le vocabulaire.

Heureusement, il y a une appli pour ça.

Millénial calé en technologie, Ninaatig a entré des noms et des syntagmes dans un outil d’apprentissage en ligne. Sur mon téléphone intelligent, je fais défiler des cartes-éclair, je fais la course contre la montre, je réponds à des questionnaires. L’analytique suit mes progrès, ou mon absence de progrès.

Mes objectifs sont modestes. J’aimerais apprendre suffisamment de mots pour pouvoir les utiliser un jour lors de cérémonies, peut-être tenir une brève conversation.

Quand j’ai besoin d’inspiration, je me tourne vers un mot que j’ai griffonné sur un papillon adhésif :

« Pii gegoo zanagag aabdeg dibaadenimoying. »

Traduction grossière : « Quand quelque chose est difficile, il est bon de faire preuve d’humilité. »

La tâche est ardue. Je vais persévérer. Parce que nos langues représentent plus que des mots : elles nous aident à définir qui nous sommes, et ce, selon nos propres termes.

"Parce que nos langues représentent plus que des mots : elles nous aident à définir qui nous sommes, et ce, selon nos propres termes."